今天,小編給大家講五個戴明教老先生的傳奇故事。

故事一:學(xué)繡、學(xué)畫九載

踏實學(xué)繡者不多,很多人畢業(yè)后就放棄

她是新中國顧繡的第一代傳人

據(jù)新華社報道:不久前,由文化部等九部委在北京主辦的中國非物質(zhì)遺產(chǎn)保護成果展上,有五個項目的“現(xiàn)場表演成了參觀者易集聚成群的地方”,它們是:松江顧繡、無錫泥人、南京云錦、景德鎮(zhèn)瓷繪、陜西剪紙;其中顧繡名列第一。

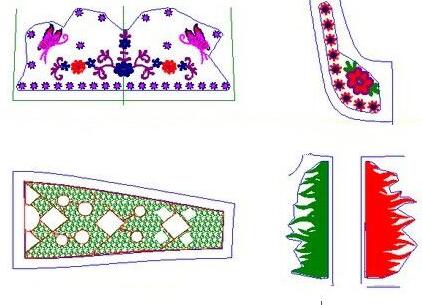

顧繡,這個江南唯一以家族冠名的繡藝流派,誕生于明嘉靖三十八年,以松江府進士顧名世家族的女眷韓希孟為代表人物。至今已有400余年歷史的顧繡,又稱“畫繡”。其繡藝特色是:以針代筆、以線為墨,以摹繡古代名畫為主,著意追求筆情墨趣,富有濃厚的中國畫典雅風格。顧繡因此成為文人畫在針刺藝術(shù)上的延伸,對蘇、浙、湘、蜀刺繡術(shù)產(chǎn)生了深遠影響。

由于命運多舛,歷史上顧繡幾近失傳。為了重振“松江顧繡”的“雌風”,上世紀初,有人開辦了“松筠女子職校顧繡班”,在1936年顧繡班學(xué)員中,有一個名叫戴明教的14歲女孩。正是她,后來成為新中國顧繡的第一代傳人。

在上海市松江區(qū)榮樂小區(qū)四村見到年過八旬的“顧繡”傳人戴明教時,這位耄耋老人精神之矍鑠令人意外。一頭花白的頭發(fā),配上依然白皙的皮膚,再加上清晰的思維和睿智的頭腦,使不知道她真實年齡的人,也就猜她不過古稀。

1922年出生的戴明教,她的師傅就是自己的親姑姑。由于全家只有她一個女孩子,所以家人一直很寵她,喜歡什么,想學(xué)什么,都由著她的性子;那時候,上海的大戶人家小姐,但凡學(xué)繡,只有一種,就是顧繡。當然,戴老笑著說,她那會兒也和一般女孩子一樣貪玩兒,并不是整天陷在埋頭學(xué)繡上;她當時對顧繡的感覺很簡單,就是單純的喜歡。

后來,家人又把她送到地處松江的一所專門的繡藝學(xué)校—“松筠女子職校顧繡班”去學(xué)習。它是由一些致力于復(fù)興顧繡的松江民間有識之士所辦,時間是上世紀三十年代,校址選在松江妙嚴寺塔旁,由慈善機構(gòu)“全節(jié)堂”所設(shè)。

松筠女校從小學(xué)一年級到初中三年級,均開設(shè)“女子刺繡班”,戴明教在這里學(xué)習了九年。學(xué)校除開設(shè)國文和圖畫課外,還專門請了兩位顧繡藝師授藝。戴明教在此期間,半學(xué)顧繡、半學(xué)文化,特別是同畢業(yè)于上海美專的諸老師學(xué)習了素描、色彩、寫生等美術(shù)繪畫專業(yè)的基礎(chǔ)課,為其日后在繡藝上能夠達到畫繡一體的藝術(shù)境界打下了基礎(chǔ)。

教繡藝的老師姓宋,自己一直搞刺繡。慢慢地,戴明教已能讀懂畫意并把它反映在繡理上。當時,能在班中踏踏實實學(xué)習顧繡的人不多,很多人畢業(yè)后就不再從事此行業(yè)了。

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)的上海淞滬戰(zhàn)役中,松筠女校被日本人炸光了,遺址也沒了,戴明教也輟學(xué)了。顧繡從此歷經(jīng)了近代的再度“失傳”,中斷直至上世紀70年代初,才又被重新“找尋”回來。

故事二:受命將絕技傳下去

帶徒弟至70歲,待遇與普通工藝工人相同

完善顧繡雙面繡的制作工藝,整理顧繡針法

上世紀70年代,周總理作出了關(guān)于“發(fā)掘傳統(tǒng)工藝美術(shù)品”的指示,上海市手工業(yè)局四處尋找恢復(fù)顧繡生產(chǎn)的地點。1972年,松江工藝品廠成立,其中要素之一,就是必須搜尋到顧繡的傳人。當時已經(jīng)年逾五旬的戴明教,就是在此時被大海撈針般“搜”了出來,擔任起傳帶顧繡徒弟的重任。

那時的戴老,在“文革”前一直沒有正式工作,做家庭主婦,平時在家只繡一些枕套等日用品;后來,松江刺繡合作社成立,她開始接一些外貿(mào)的枕套、童裝等出口加工活。每接一批活,對方就付給她一些加工費。雖然手工刺繡的技藝沒有生疏,但繡這些東西完全和顧繡“不搭界”,只是些實用繡品而已。

當時“搜”到的能做顧繡的人不多,只有戴明教、當時的松江工藝廠首任廠長徐則圓,還有與戴明教同班的一個吳姓的女孩子。她們一開始,就專門做出口外貿(mào)的繡品。每天8小時上班,戴明教一面教徒弟繡,一面自己繡。

很快,一件件顧繡精品,由顧繡小組手中誕生,它們有的被國家選為外交禮品,送給外國元首,有的因在國際文化交流中頻頻獲獎,被各地美術(shù)館和博物館爭相收藏。

1977年,戴明教繡出了解放后第一幅顧繡作品《紅蓼水禽》,參加全國工藝美術(shù)展覽獲得好評;第二年,她完成了《群魚戲藻圖》,這幅作品在上海市民間工藝授獎大會上被授予一等獎。顧繡也在這一年,被上海市手工業(yè)局命名為“上海顧繡”的品牌。

據(jù)統(tǒng)計,戴老個人一生共創(chuàng)作了40多幅顧繡作品,現(xiàn)在除了松江博物館收藏的幾幅外,剩下的幾乎全部銷往海外。而她帶出的高秀芳、朱慶華、錢月芳等十多個徒弟,很快成為顧繡的第二代傳人,他們共創(chuàng)作了大約500幅顧繡精品,作品遠銷歐、亞、美等地區(qū)。

1991年,年屆70高齡的戴老,終因眼力不濟而告退在家。退休時,她自己手中竟然沒有留下一幅她傾注了畢生心血的顧繡作品。賦閑在家后,戴老自己在家做了兩幅“封筆之作”以示留念;現(xiàn)在,這兩幅擺在戴老沙發(fā)上端的、用鏡框仔細鑲嵌的繡品,就成了戴老自己碩果僅存的繡品:它們一幅是“小庭嬰戲圖”,一幅是“雙鶴圖”;前者是根據(jù)宋代名畫而制,后者則是臨摹的松江畫家劉建民的國畫作品。

其實,1978年戴老就該退休了,但是為了多帶出一些顧繡傳人,她又傳幫帶教了幾年,現(xiàn)在,這些二代傳人又往下帶出了第三代。在戴老這里,完成了顧繡上承下傳的歷史接點。

戴老帶徒弟,不僅技藝上毫無保留,而且為了擔心代代相傳可能會“失真”,她還專門口述了“顧繡針法”,并請兒子將她的口傳整理記錄成《顧繡針法初探》文稿。

戴老除了帶教徒弟外,還進行了對傳統(tǒng)顧繡技藝的創(chuàng)新,經(jīng)過探索,她完善了顧繡雙面繡的制作工藝,開了顧繡的新篇章。

采訪時,戴老耳聰善言,只是要常常閉上會兒眼睛,歇息一下。一生繡了幾十年的戴老,由于用眼過度,眼睛損傷得很厲害;電視報紙看一會兒就不行了,還戴上了600多度的老花眼鏡。當初在廠里做工時,由于南方?jīng)]有暖氣,冬天做繡時,戴明教常常是手凍麻了,就拿到熱水里泡一會兒再繡,再凍再泡……如此周而復(fù)始。

戴老一生與顧繡為伴,以顧繡技藝的傳承為自己的使命。直到1991年古稀之年退休,她的待遇與一名普通工藝品廠工人相同。

1989年,上海市職稱改革辦公室據(jù)其工作實績,破格評定她為“工藝美術(shù)師”。

2001年,中央電視臺《東方時空》欄目對戴老和她所傳承的顧繡作了專題報道。

故事三:近看是繡遠看是畫

因創(chuàng)始人的夫家姓顧,顧繡因此得名

顧繡摹古色古韻,禁忌大紅大綠之線色

只要一提起顧繡來,戴老的話就開始滔滔不絕。她說顧繡是400多年前,明代人韓希孟開創(chuàng)的。要說“顧”繡的特點很簡單,宗旨簡單明了就一個字—即“畫”繡。為什么這么說呢?因為它與其他任何繡種不同,首先,它必須按照一幅畫繡得非常逼真;其次,這繡的用線顏色很有講究,必須是文雅、古樸的色調(diào);一句話,要仿古,摹古色、有古韻。像別的繡種的大紅大綠之線色,在顧繡這里是絕對禁忌的。因為這樣一來,就會跟它所臨摹的那幅古畫背道而馳。當然它也不是為實用而作的。

在明代,它是大家閨秀的皇室貢品,所以在故宮博物院中,珍藏著韓希孟的作品,她丈夫家族姓顧,所以人們把刺繡稱為“顧繡”。

相傳當時有一個叫董其昌的人,是當?shù)氐拇髸嫾摇mn氏的丈夫顧某便拜其為師,跟從董其昌學(xué)畫。因此顧家的女眷們在做繡的時候,就得到了畫的浸染,繡的東西非常傳達畫意。慢慢地,顧繡的風格就由此形成了:首先,顧繡一定要有畫意;其次,顧繡必須懂得繡理;二者之完美結(jié)合才能達到顧繡的“真諦”。

戴老告訴記者,外國人非常喜歡顧繡,但很多人一開始并不懂這是一幅繡品,還以為是一幅古畫呢。因為顧繡所摹的樣品,多為歷史名畫。這就使顧繡本身的藝術(shù)含量很高,再加上前面說的,它的用線很有講究,單是一根很細的絲線,就要被劈出48份,使得繡出來的東西極為細膩,繡面和布面一樣平整,色調(diào)也要和原畫接近,越逼真越好,要符合原樣。這就使得顧繡后繡出來的東西和畫筆畫出來的畫差不多,就有了近看是繡、遠看是畫的美稱。

而且,一般工藝繡品的顏色都沒有顧繡這么多種,它規(guī)定僅一個單色的線,從深到淺過渡過去就要有十多種,因此顧繡的線,必須根據(jù)每幅畫的要求專門送到印染廠去染。這是由描摹的水墨畫的肌理特征決定的;水墨畫的畫理講究的是“墨分五彩”,以此來展現(xiàn)水墨畫的濃淡干濕,色彩搭配;因此臨摹它的絲線,也必須選用和原畫色調(diào)基本一致的絲線。

戴老還說,顧繡和其他繡品不同,在古代時,不能隨時想繡就繡,必須選在天氣好和心情也好時,才能動繡針。它有幾個禁忌:下雨時、酷熱時、寒冬時、心情不好時,都不能作繡。

這是因為其創(chuàng)始人,那些大家閨秀的女眷們,感覺在這種天氣或心情不佳狀態(tài)下,繡出的東西,和原作意境相差很遠,不能準確傳達畫家當時的心理感受。而且,學(xué)顧繡者,一般都是大戶人家的小姐或女眷,滿講究創(chuàng)作氛圍,要求一定要與畫的狀態(tài)“同步”,心情與天氣好時再動手。

故事四:顧繡滄桑400年

先表現(xiàn)山水遠近,對后世仿真繡法影響甚大

顧繡的兩次恢復(fù)生產(chǎn)都讓戴明教趕上了

顧繡,絕不是孤立的現(xiàn)象,它屬于江南刺繡的著名流派,更是江南刺繡的杰出代表。

明代,松江為府。經(jīng)濟發(fā)達,百業(yè)興盛,尤其棉紡業(yè)居全國之首,史上有“藝被天下”之稱。眾多文人墨客聚居松江,形成了濃郁的文化氛圍。得益于天時地利的秀美自然環(huán)境,又得益于優(yōu)越的人文環(huán)境的松江,出現(xiàn)“顧繡”這一繡藝上的高絕是必然而至。

顧繡,這個江南唯一以家族冠名的繡藝流派,誕生于明嘉靖三十八年,由松江府進士顧名世家族繆氏、韓希孟、顧玉蘭三位女眷創(chuàng)造;而韓希孟被譽為“顧繡第一人”。韓氏精通書畫,曾廣泛搜求唐宋名畫加以臨摹,深得內(nèi)中奧妙。她能以不同的針法表現(xiàn)山水遠近的透視原理、人物肌理明暗的素描關(guān)系,并首創(chuàng)了寫生繡法,對后世江南刺繡的仿真繡法影響甚大。傳說她的繡品,既能以書畫的審美觀要求繡品,反過來又能以繡藝真切地傳遞出書畫的水墨神韻。

顧繡在她這里達到了巔峰。

此后的440年,顧繡走過了由興盛到衰落,乃至消亡、重生的歷史。明末,顧氏家道中落,顧繡之名雖盛,而“畫繡”真諦卻在上海絕跡。由此成為顧繡脫離士大夫家庭、流入江南民間的轉(zhuǎn)折點。但作為“畫繡”,制作耗時長,繡工須有書畫修養(yǎng),難以真正普及;加之其本身是民間繡藝與士大夫文化結(jié)合的產(chǎn)物,一旦離開松江畫派的土壤便失其精髓,無奈從純觀賞性藝術(shù)珍品逐漸變成了日用工藝品,以至“畫繡”的真諦蕩然無存。

清末民初,南通名人張騫、沈壽興辦顧繡學(xué)校,意圖延續(xù)顧繡香火。稍后,松江出現(xiàn)了“松筠女子職校顧繡班”,極少數(shù)諳熟顧繡真諦的刺繡藝人通過講習,又使顧繡薪火得以傳播。顧繡真髓又返傳到松江。

在1936年顧繡班學(xué)員中,一個名叫戴明教的14歲女孩,后來成了顧繡在松江的真?zhèn)魉嚾恕?/p>

1972年,松江工藝品廠聘請戴明教授徒傳藝,恢復(fù)顧繡生產(chǎn),使顧繡在松江重新問世。她口傳身教了十幾個弟子,創(chuàng)作了500多幅作品,遠銷24個國家地區(qū)。

走向市場經(jīng)濟后,顧繡再次瀕臨夭折:工藝品廠轉(zhuǎn)產(chǎn)為電子儀器廠,集體所有制變成民營企業(yè)。雖然繡工仍然被保留,但種種桎梏使得顧繡昔日風光已經(jīng)今朝不再。

故事五:擔心粗制濫造更擔心失傳

工藝品廠已經(jīng)被私人收購,傳人面臨生存壓力

許多作品粗制濫造,絲線很粗,顏色很艷,商業(yè)味濃

雖然自己已經(jīng)不能再繡了,但是顧繡的命運,能否代代相傳,一直是戴老所關(guān)注的。她非常悲傷地告訴記者,隨著當初她所在的集體松江工藝品廠的解散,企業(yè)已經(jīng)被私人老板收購,很多顧繡的傳人也因此變成了私人老板的打工者;她很為顧繡的未來擔心。

《解放日報》在頭版刊登了題目為“顧繡亟待‘添幾針’”的文章,翔實論述了顧繡在傳承、保護、發(fā)展上步履維艱的局面,發(fā)人深省地提出了如何破解這道400余年歷史難題的方案。

確實,顧繡因其初始的地域背景,特殊的從藝人群,固定的描摹畫本……限定了它特有的“陽春白雪”身份,不可能像其余的蘇繡、浙繡、湘繡和蜀繡等幾種繡那樣,普及地進入“尋常百姓”家。它作為藝術(shù)品的收藏裝飾身份,確實遠遠超過了其他繡種的實用身份。

同時,與其他繡品的能夠“速成”相比,顧繡的“慢功”決定了它的“難產(chǎn)”,它就像國寶大熊貓一樣,有自身基因上的繁殖弱點。

對于這一點,戴老特地為記者解釋:顧繡這種產(chǎn)品很費工夫,講究的是“慢功”;就像繪畫一樣,不是馬上就能作出、一下子就見到“效益”的。可以說它既費時又費力,大多時候,一幅顧繡要繡上半年到一年才能完成。如此而言,它的經(jīng)濟效益不高,必須依靠政府給予政策上的扶持,經(jīng)濟上的支持,才可能傳承發(fā)展;并且還得有專門的機構(gòu)來扶持這件事。

她沉痛地說:“幾年前,我曾在一次展覽會上,看到一些所謂的‘顧繡第二代傳人’的作品,發(fā)現(xiàn)它們有些粗制濫造,商業(yè)味兒很濃。這些繡品,絲線很粗,顏色很艷,所仿的也非名畫……可以說完全失去了顧繡的本色。他們所用的線沒有劈出48份,可能也就十多二十根,線色不是經(jīng)過專門的漂染,由深到淺色調(diào)缺少過渡,完全失去了古色古香的畫味;取材也都不是古畫,而是迎合現(xiàn)代人審美的商業(yè)口味……”

陪同戴老一道接受采訪的松江文化館美音部主任劉建民也強調(diào)說:顧繡當初是大戶人家在衣食無憂的情況下創(chuàng)造的,必須臨摹名畫,必須忠實地反映原畫的肌理和效果;比如繡寫意畫,枯濕濃淡要想準確表現(xiàn),必須用細線,用遞進的顏色逐步過渡;因此決不能趕時間、不能批量生產(chǎn)。

特別是隨著這些繡工身份由“集體”性質(zhì)向“私營”性質(zhì)的轉(zhuǎn)變,其自身生存問題已提上日程。正如上海民間文藝家協(xié)會秘書長吳祖德對當?shù)孛襟w所言:工藝品廠轉(zhuǎn)產(chǎn)為電子儀器廠時,顧繡的繡工們被慶幸地保留了,并繼續(xù)從事刺繡。“要感謝這位私人經(jīng)營者,使顧繡得以傳承至今。可也有弊端,生存空間不穩(wěn)定,產(chǎn)品全部藏于深閣,外人難得一見;同時,繡工隊伍薄弱,施展余地小。”

戴老說她不知道,如果不能拿出拯救顧繡的政策支持,本來就不多的顧繡“傳人”靠什么生活?又怎樣傳承下去?